|

|

|

Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (2/4)

Influenza del fattore tempo sul comportamento deformativo dei materiali

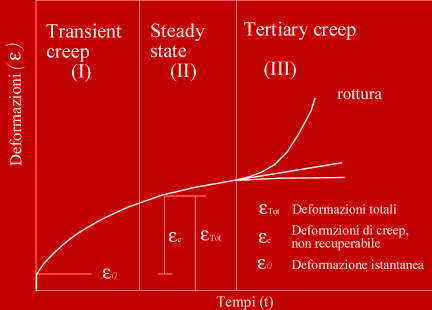

L'approccio allo studio delle D.G.P.V. non può prescindere da una conoscenza dettagliata delle caratteristiche geomeccaniche dei litotipi coinvolti e dello stato tensionale presente. Un aspetto fondamentale in merito a questo è il poter riuscire ad inserire nella determinazione dei parametri caratteristici dei materiali il fattore "tempo", valutando la sua influenza rispetto alla propagazione delle deformazioni e dunque alla loro distribuzione spazio-temporale. In particolare assume una grande importanza l'osservazione della risposta deformativa di un materiale, in funzione dei tempi lungo i quali i carichi, ritenuti costanti, possono agire; proprio in relazione alla durata della sollecitazione potranno essere individuati dei comportamenti differenti. Una metodologia sperimentale adottabile per evidenziare questo aspetto, è data dalla osservazione del comportamento del materiale, sottoposto a carichi costanti per tempi lunghi (prove di creep). Questo tipo di approccio consente di studiare attraverso prove di laboratorio il comportamento reologico dei materiali ossia il modo in cui le deformazioni indotte da forze esterne si propagano nel tempo. I risultati di questo tipo di prove possono essere sintetizzati graficamente, rapportando l'evoluzione delle deformazioni al tempo, in condizioni di carico costante.

E' infatti riconoscibile in grafici generali di sintesi un triplice stadio evolutivo, per cui la risposta deformativa dei materiali mostra progressivamente un passaggio da un campo elasto-plastico, condizioni di creep primario, ad uno visco-plastico, condizioni di creep secondario o steady state, sino a quello di rottura in cui le relazioni tra deformazioni e tempo perdono di proporzionalità divenendo esponenziali, condizioni di creep terziario. Condizioni analoghe e riferibili alle fasi evolutive estreme dei fenomeni deformativi (primo ed ultimo stadio), sono state rilevate anche in campagna, attraverso l'esame di numerose evidenze morfologiche, mentre non emergono con la stessa chiarezza rilevabile dai dati sperimentali, osservazioni relative allo stadio intermedio, che peraltro costituisce la fase di maggior importanza dal punto di vista preventivo, andando a costituire la condizione di eventuale passaggio verso la fase di collasso di una struttura.

Le difficoltà relative alle osservazioni dirette in questo stadio evolutivo, sono dovute essenzialmente alla estrema lentezza della propagazione delle deformazioni, per cui l'applicazione di modelli di calcolo in grado di prevedere il loro andamento nel tempo potrebbe costituire un valido sistema di studio. Tali modelli necessitano dell'indicazione di alcune caratteristiche reologiche dei materiali coinvolti, quali ad esempio la viscosità cinematica, che però sono difficilmente quantificabili attraverso misure dirette. I sistemi di misura di questi parametri sono infatti rivolti in maniera specifica a fluidi il cui comportamento viene relazionato a quello dell'acqua (viscosimetro di Redwood o di Engler). Strumenti utilizzabili per misure in qualsiasi materiale sono i reometri con i quali vengono registrate, in maniera elettronica deformazioni micrometriche portando i materiali a temperature molto elevate. La scarsa diffusione di queste attrezzature e la necessità di conoscere le caratteristiche reologiche delle rocce in condizioni confrontabili con quelle naturali, favoriscono comunque l'utilizzo di metodi indiretti basati sull'esame delle curve sperimentali desunte dalle prove di creep. Questa metodologia comporta la definizione di modelli fisici di riferimento basati sulle equazioni della meccanica del continuo. In realtà i vari modelli utilizzabili costituiscono delle approssimazioni del comportamento naturale delle rocce in quanto la composizione di un modello teorico in grado di simularne ogni aspetto richiederebbe un numero talmente elevato di parametri da risultare poco applicabile. In alcuni casi, comunque, anche i risultati desunti dall'analisi delle curve di creep possono essere inficiati dalla difficoltà di mantenere costanti le condizioni al contorno per l'intera durata della sperimentazione che, in funzione dei livelli tensionali applicati, può protrarsi per diversi mesi. Problemi legati alle prove di lunga durata sono relativi, infatti, all'alterazione dei materiali ed alla variazione disomogenea del contenuto d'acqua in funzione delle condizioni ambientali (temperatura ed umidità). Una possibile alternativa alla analisi diretta su campioni naturali potrebbe però essere costituita dall'utilizzo di materiali inerti realizzati in laboratorio, che abbiano caratteristiche intrinseche rapportabili, attraverso opportuni fattori di scala, ai prototipi reali (modellizzazione analogica).