|

|

|

In questa sezione sono affrontate alcune problematiche relative allo studio dei fenomeni di instabilità dei versanti. Vengono differenziate due tipologie di fenomeni:

Fenomeni franosi superficiali

Fenomeni profondi (D.G.P.V.)

Fenomeni franosi superficiali:

Sono dei movimenti di massa coinvolgenti rocce, detriti o terre, attraverso i quali si manifesta la tendenza da parte di un corpo al raggiungimento di un minimo di energia potenziale. Nonostante la definizione alquanto semplice, essi costituiscono dei complessi femoneni geologici e geomorfologici la cui classificazione è spesso controversa. Il sistema più usualmente adottato è quello proposto da Varnes (1978) anche se per completezza di analisi riportiamo di seguito anche altre classificazioni meno diffuse e basate su parametri differenti.

VARNES D.J.(1978) "Slope movements, type and process"

in Landslides: Analysis and Control-Transp. Board. Nat. Acad. of Sciences, Special report 176

E' basata su due parametri essenziali:

1) Tipologia del materiale coinvolto

2) Tipologia del movimento di massa

Tipologia del materiale coinvolto:

la suddivisione è fra rocce e terre ove la differenziazione è basata su alcune caratteristiche come la presenza, nelle prime, di coesione per cementazione ed una resistenza a compressione semplice >25 MPa.

Le terre sono caratterizzate da una resistenza funzione dei rapporti geometrici e spaziali dei singoli elementi che le costituiscono (comportamento attritivo) e dalla presenza o meno di coesione dovuta a legami di natura chimica ed elettrostatica fra le particelle.

Alla categoria delle terre può essere associato il materiale detritico, in funzione del suo comportamento meccanico.

Tipologia del movimento di massa:

Descrive la dinamica con cui si manifestano i vari fenomeni di instabilità.

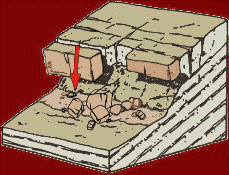

Crolli  Si originano lungo discontinuità preesistenti o di neoformazione (es. per scalzamento alla base) e sono caratterizzati da altevelocità e scarsi segni premonitori. Sono osservabili solo cedimenti nelle zone bordiere e piccole fessure superficiali. L'accumulo di frana tende a agire come limitante per l'evoluzione del fenomeno. Sono tipici di rocce lapidee in cui si sviluppano superfici di rottura piane o cicloidi. Cause innescanti sono il crioclastismo, sismi, azione radicale, scalzamento alla base del versante. |

Ribaltamenti Avvengono per la rotazione di masse attorno ad un fulcro nelle condizioni in cui il rapporto fra base ed altezza di un blocco (tg a) sia minore della pendenza del versante (tg i). Sono spesso associati a crolli, scorrimenti e frammentazione delle masse coinvolte. Cause predisponenti sono di tipo strutturale mentre le cause innscanti sono crioclastismo, azione radicale, saturazione delle fessure con acqua, sismi, scalzamento alla base. Le fratture presenti nelle zone superiori possono essere beanti o riempite da detrito.

|

Scorrimenti(scivolamenti) Rotazionali Si verificano per superamento della resistenza di taglio all'interno di una massa che può essere omogenea o presentare stratificazioni. La superficie di rottura è arcuata, con concavità verso l'alto e può essere di neoformazione o in parte preesistente. Alla superficie di scorrimento principale, sono spesso associate superfici secondarie. Sono ricorrenti in rocce plastiche ma anche in ammassi omogenei a vario grado di cementazione ed in coltri alterate. Influenti sono le pressioni dell'acqua e le loro oscillazioni, la presenza di sovraccarichi (es. opere antropiche), l'azione di sismi. |

| Scorrimenti(scivolamenti)Traslazionali Si verificano su superfici di discontinuità preesistenti con inclinazione eguale o inferiore a quella del versante. Sono tipiche di rocce stratificate omogenee o di alternanze di rocce a reologia differente. Sono evidenziate da fratture di trazione riscontrabili nella parte alta del versante.

|

Colamenti Sono caratteristici di terre ed ammassi detritici, avvengono lungo superfici non visibili che si attivano durente lo scorrimento stesso. Interessano aree molto estese, anche interi versanti, lungo i quali è possibile distinguere un bacino collettore o di alimentazione. Sono generalmente da ricondurre all'elevato contenuto d'acqua con superamento del limite di liquidità (WLL) nel caso di terreni argillosi. |

Espandimenti laterali Si hanno in particolari condizioni morfostrutturali in cui è presente una sovrapposizione fra rocce ad elevato contrasto di competenza, dando luogo a deformazioni differenziali. Cause condizionanti sono l'incremento delle pressioni interstiziali alla base del litotipo a maggiore competenza o l'incremento del carico piezometrico (es. falde sospese) nell'ammasso soprastante. Le deformazioni avvengono anche su pendenze molto basse e sono evidenziate dalla disarticolazione e suddivisione in blocchi della roccia sovrastante. Possono verificarsi anche in terre con diverso grado di consolidazione.

|

La combinazione di due o più tipologie di movimento, associate nello spazio e nel tempo, da luogo a Movimenti Complessi.

Ai diversi tipi di fenomeno ed in funzione delle litologie coinvolte, è associata una velocità d'evento:

| CLASSE | DESCRIZIONE | VEL.(VARNES) | VEL.(IUGS/WGL) | OSSERVAZIONI |

| I | estremamente lento | 0.06 m/anno | 0.016 m/anno | impercettibile senza strumenti di monitoraggio, costruzione di edifici possibile con precauzioni |

| II | molto lento | 0.06 - 1.5 m/anno | 0.016 - 1.6 m/anno | alcune strutture permanenti possono non essere danneggiate dal movimento |

| III | lento | 1.5 m/anno - 1.5 m/mese | 1.6 m/anno - 13 m/mese | possibilità di intraprendere i lavori di rinforzo e restauro durante il movimento; le strutture meno danneggiabili possono essere manutenute con frequenti lavori di rinforzo se lo spostamento totale non è troppo grande durante una particolare fase di accelerazione |

| IV | moderato | 1.5 m/mese - 1.5 m/giorno | 13 m/mese - 43.2 m/giorno | alcune strutture temporanee o poco danneggiabili possono essere manutenute |

| V | rapido | 1.5 m/giorno - 0.3 m/min | 43.2 m/giorno - 3 m/min | evacuazione possibile; distruzione di strutture, immobili ed installazioni permanenti |

| VI | molto rapido | 0.3 m/min - 3 m/s | 3 m/min - 5 m/s | perdita di vite umane, velocità troppo elevata per permettere l'evacuazione |

| VII | estremamente rapido | >3 m/s (108 km/h) | > 5m/s | catastrofe di eccezionale violenza, edifici distrutti per l'impatto del materiale spostato, molti morti, fuga impossibile |

Basandosi su queste considerazioni Hungr (1981) propone una distinzione dei fenomeni in classi di distruttività:

| CLASSE | DESCRIZIONE |

| I | qualsiasi tentativo di porsi in salvo è impossibile; movimento estremamente rapido con velocità compresa fra 10 e 100 m/s |

| II | perdita di vite umane, l'evacuazione completa della popolazione è impossibile; movimento da molto ad estremamente rapido con velocità compresa fra 1 e 10 m/s |

| III | l'evacuazione della popolazione è possibile, distruzione di immobili ed installazioni permanenti; movimento da rapido a molto rapido con velocità compresa fra 0.001 ed 1 m/s |

| IV | parziale danneggiamento di installazioni provvisorie; movimento da moderato a rapido con velocità compresa fra 10 e 10000 m/anno |

| V | possibilità di intraprendere lavori di rinforzo e restauro; movimento da molto lento a lento con velocità compresa fra 1 e 10 m/anno |

| VI | possibili accorgimenti costruttivi per mantenere la funzionalità completa di tutte le installazioni permanenti; movimento da estremamente lento a molto lento con velocità compresa fra 0.01 ed 1 m/anno |

Altri criteri classificativi, sono proposti da Cruzier, (di prossimo inserimento)!!!

Nello studio di un fenomeno di instabilità è fondamentale, oltre alla individuazione della tipologia del fenomeno, la valutazione dello Stato, dello Stile e della Distribuzione dell'attività del movimento.

Stato

Il fenomeno osservato potrà essere:

Stabilizzato: quando non sono rilevabili evidenze di movimento sul lungo periodo ed inoltre non sono più presenti le condizioni morfologiche e climatiche in cui il fenomeno si era sviluppato

Quiescente: quando pur non essendo rilevabile un'evidenza di movimento sono ancora presenti condizioni morfologiche e climatiche tali da poter riattivare il fenomeno

Attivo: quando sono rilevati, anche con frequenza stagionale, indizi di movimenti tuttora in atto

Stile

In base al tipo di dislocazione il fenomeno potrà avere uno stile:

Singolo - avviene con la mobilizzazione di un ammasso unico e secondo un'unica tipologia di movimento

Complesso - avviene secondo più tipologie di movimento associate nel tempo

Composito - avviene secondo più tipologie di movimento in fasi successive (t1, t2)

Successivo - avviene non coinvolgendo la stessa massa in tempi differenti (indipendente)

Multiplo - avviene con il coinvolgimento di masse già precedentemente dislocate

Distribuzione

In base all'evoluzione spazio-temporale il fenomeno potrà avere una distribuzione: